◆その41

原題:BEETHOVEN SONATAS FOR VIOLIN & PIANO No3,N04,N05("SPRING")

演奏:ZINO FRANCESCATTI (Vn) ROBERT CASADESUS (P)

SBRG 72113(イングランド CBS)

自分なりの3大作曲家のイメージは、

バッハ:綿密に計算された相乗効果

モーツァルト:明るく,楽しく,美しく

ベートーベン:力強く対峙してメロディアスに!

なのですが、血液型で言えば、順にA型、B型、O型でしょうか?

この中で掛け合いの多いジャズ的な曲、ピアノとバイオリンのソナタにもっとも向いてるのはベートーベンだと思います。モノラルレコードの時代から巨匠と呼ばれたお二人が、火花を散らすように競い合い、美しい「春」を聴かせてくれます。

◆その42

邦題:ヨーロピアン・コンサートVol.1

演奏:モダン・ジャズ・クヮルテット

P-7522A(ワーナーパイオニア)

MJQが、モダン・ジャズ・クヮルテットなのかミルト・ジャクソン・クインテットの略なのか存じておりませんが、この盤は間違いなく楽しめます。あるお方からアナログ盤はもう聴かないからと、譲り受けた何枚かのジャズLPレコードの1枚ですが、すっかりお気に入りになってしまいました。ライナーノーツの説明も読まずに・・・・面倒くさいので通常まったく読みません・・・・予備知識も無く、最初に聴いた時にあまりに音が鮮明に迫ってくるので、どこのスタジオで録音されたのだろうか?などと考えてると、演奏が終わって拍手が・・・・!

ライブ盤だったんですね。

そんな訳で、ジャズの知識も無い自分が偶然にも入手できた、名盤と呼べるMJQのライブです。

◆その43

原題:CHOPIN The NOCTURNES

演奏:RUBINSTEIN

LSC-7050 (RCA VICTOR RED SEAL DYNAGROOVE RECORDING)

ショパンの事を「ピアノの詩人」とは実に上手く言い当ててると思います。文芸作家や小説家ではなくて、詩人という表現が一番似合うのでないでしょうか。協奏曲やソナタも残してますが、ポロネーズやワルツ、バルクローレ、ノクターン、エチュード、プレリュードという小作品群の中に、彼の一番得意してるところが有るように見えてしかたありません。

そんな詩的表現の素晴らしいところを、ルービンシュタイン氏のような名人域の奏者に語らせると、最初のフレーズを聴いた瞬間から肝を抜かれたように、ヘロヘロになってしまいます。

◆その44

原題:THE GADD GANG LIVE on Digital Video

演奏:THE GADD GANG

GAD 01 LD(VIDEOARTS JAPAN INC.)

スティーブ・ガッド率いるガッド・ギャングの映像付きライブです。ロサンゼルスのタワーレコードで購入してきましたが、面白い事にライブが行なわれた場所は、原宿の「ピット・イン」です。アメリカのミュージシャンが日本で行われたライブ映像をLDで発売し、、日本人がそれをアメリカで購入した事になります。これは何を輸入した事になるのでしょう?

◆その45

原題:LUDWIG VAN BEETHOVEN Sonata and Variations for Cello and Piano

演奏:MIKLOS PERENYI(cello) DEZSO RANKI(Piano)

SLPX 11928-30(HUNGAROTON)

バークシャーで安かったのでとりあえず買ってみた1枚です。多分、購入当時にフルニエ氏によるチェロソナタ全曲を聞く機会があり、音楽ソースを捜していた時期だと思います。他にもロストロポーヴィッチ氏によるレコードも持ってますが、こちらの方が音も演奏も勝ってるように聞こえます。直輸入盤で英語以外の言語を使っているので奏者の名前すら読めず、解説も全くわかりませんが、先日、とある機会から、チェロ奏者の方は現在ハンガリーにある音楽学院の先生をされてる事がわかりました。

レコード芸術の別冊:ベスト・レコードはこれだ!!BEST500(昭和58年版)では評判は良くないです。

◆その46

邦題:鐵面の騎士

演奏:ジョン・レンボーン

IRS-80629(Transatlantic Records Ltd)

A面がクラシカルに、B面がジャズ風に、とLPの表と裏で別人が弾いてるかのようです。個人的にはこの中で特に「Lady goes to church」と、B面ラストの太鼓との絡みがある2曲が好きですね。「Lady goes to church」は運指上で弾ける方はいらっしゃるでしょうけど、なかなかこの雰囲気というかタメというか、表現を持ちながら

流れるように弾ける方はまずいないんじゃないかと・・・? ラストの「Seven Up」に至っては、人間技じゃないと思わせてくれます。

CDで再販された物も購入しましたが、LPと比較すると音が悪過ぎてがっかりです。

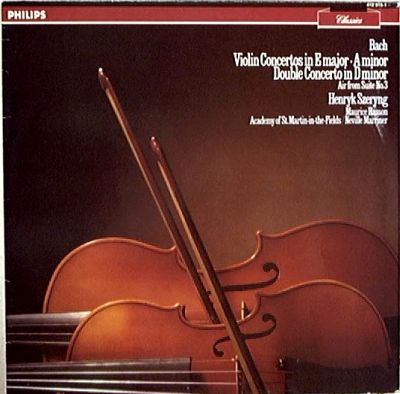

◆その47

原題:Bach Violin Concertos in E major・A minor Double Concerto in D minor

演奏:Henryk Szeryng Maurice Hasson Academy of St,Martin-in-the-Fieldes/Neville Marriner

412 915-1(オランダ PHILIPS)

このコーナーでのシェリング氏の盤の紹介は、これで3枚目になります。無伴奏でのソロ、チェンバロとのバトルに続き、今回はオーケストラとの共演ですが、それぞれが趣の違った味わいを出していると思います。独奏であれ協奏曲であれ、千変万化に対応して常に芸術性の高い音楽を供給してくれたシェリング氏、もうこの世にいないのが残念でなりません。

◆その48

邦題:マジック

演奏:マリーン

28AH1577(CBS/SONY)

管球アンプ製作者の第一人者でオーディオ評論家でもあるU氏が、この小娘のボーカルの虜になってると昔某SS誌で書かれたのを読む遥か以前から、何枚かのLPを持ってました。自分にとっては「小娘」ではなく「お姉さん」でしたが・・・。美しく艶っぽい声ではなく声域はアルトのハスキーボイス?、マライヤ・キャリーのように広範囲でもない、どちらかというとナロウレンジにも聞こえる歌声ですが、緊張感あふれる多重コーラスや歌い方に官能的魅力を感じます。バックの洗練されたキレの良い演奏もたまらんですね。

◆その49

原題:DIE KUNST DER FUGE

演奏:STUTTGART CHAMBER ORCHESTRA conducted by KARL MUNCHINGER

SET 303-4(DECCA)

邦題としては、「フーガの技法」と訳されてる曲です。フーガという音楽形式やフーガの技法について専門に研究されてるHPもありますので、バッハ作品の区分けや音楽的な詳細についてはそちらにお任せいたしますが、聴いていて良いなと思う音楽である事は確かです。体が浮いて空間を漂うかのごとく癒されます、もしかしたら古く中世から続く、伝統的音楽ヒーリングなのかもしれません。

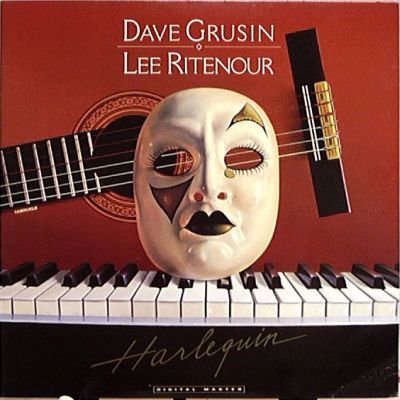

◆その50

邦題:ハーレクイン

演奏:デイブ・グルーシン&リー・リトナー

VLJ-28045(grp)

デイブ・グルーシンにリー・リトナーという組み合わせが面白そうなので購入した1枚です。アルバムタイトルのハーレクインとは道化師の事とか・・・・、それでジャケットにピエロのお面が描いてあるんですね。

harlequinを別の読み方をすると、アラクインとも発音するそうですが、こちらはディズニーのアニメキャラクターで、ドナルドダックを相手にめちゃくちゃ面白いギャグを展開してくれました。そんな彼らが出演した三人の騎士というアニメ作品も南米・リオをテーマにしていましたが、このアルバムとかなり共通したところがあるように受け取れます。

|