|

◆番外編その1 邦題:ゴジラ 音楽:伊福部 昭/佐藤 勝 AX-8100(東宝レコード)

盤としての音は小さく、ノイズも歪みも多いのですが、今のように電子技術も設備も無い時代に、一生懸命作っているのが伝わってきます。ズシン、ズシンという足音に続く咆哮、怖いです!娘がまだ小さい頃、朝寝坊してる時にその部分を大きく再生すると、泣きながら起き出してきました。 映画としての第一作、出演した役者の芝居は大根ばかりですが、内容としてこの作品を上回ったものは、このシリーズと海外リメイクを含めてまだ作られていないと思います。 ◆番外編その2 原題:周波数 基準レコード 規格:JIS C5507 SR-33 LF 1003 (東芝EMI )

アナログプレーヤーの回転ムラやトレース能力も計れますし、部屋自体の音響に付いても確かめられます。 そして何より、自分の耳の高域入力特性の劣化がはっきりと確認できます。(T_T) ◆番外編その3 原題:THE ROAD RUNNER VS WILE E.COYOTE 制作:Warner Bros 12957 (WARNER HOME VIDEO)

◆番外編その4 原題:THE SUPER VERSION 演奏:ハリー・ジェイムス、カウント・ベイシー他 AF-811016(東芝EMI )

◆番外編その5 題名:DEEP THR●AT STARRING:LINDA LOVELACE I-0030(AROROWA)

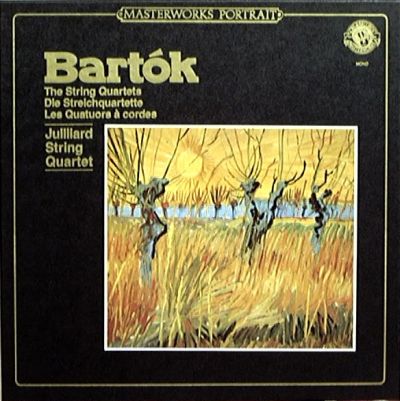

ささやかなジョーク?です!セクハラではありません。f(^^;) ポリポリ ◆番外編その6 原題:BARTOK The String Quartets 演奏:Juillard String Quartet M3P 39817 (オランダ CBS)

音質や奏者については申し分ありませんが、音楽として聴くには辛いところがあり、今の自分には最後まで聞く事はできません。自分で買ったレコードですが・・・・、五味康介大先生が著書で書かれた「自分が狂気に陥ったなら聞く事ができようぞ云々」という内容がわかるような気がします。その日が来るまで持っていたいと思います・・・・もう間近か?(- .-)ヾ ポリポリ ◆番外編その7 題名:ドイツ週間ニュース 制作:ナチス・ドイツ 1939〜1945 SHLY510〜518( 大日本絵画 )

◆番外編その8 原題:地球青春 人類青春 演奏:喜多郎 SDP-001(SoundDesign)

◆番外編その9 題名:火垂るの墓 監督:高畑 勲 SF050-1508 ( PIONEER LDC )

◆番外編その10 原題:Daybreak 演奏:6人によるオムニバス ESD-006(ROOTSMUSIC)

CDとしての音のクオリティは高いので、自分にとっての好き嫌いというか、曲や演奏の善し悪しが如実に出てしまいます。 音楽性を疑うような、リズムの狂ったかったるい演奏や曲を提供する人も入れば、そのメロディアスな曲に聴く者を引き込む人もいる、まさに迷盤ですね!一度聴いただけで早送りして、二度と聴く気がしない曲も何曲かあります。ガラクタな演奏や曲はいらないからその分安くならないか?・・・・・といってもいただき物ですが。(^^ゞ ◆番外編その11 原題:BLOOM 演奏:Masaaki Kishibe MK-2 (M.K MUSIC ) 自分は音楽が好きな人間だと思います。とくにアコースティックな響きを持つソロ演奏、または数人での共演など、少編成での演奏が好きなようです。エレクトリックな演奏も嫌いではありません、心地よく耳に響けばそれもOKですが、エフェクターを掛けすぎた不自然な音では疲れてしまい長くは聴けません。 CDやLPには音楽が入ってますが、その音楽そのものの良さ・・・メロディやハーモニーによる旋律表現とでも言うのでしょうか・・・作曲能力やそれに伴う演奏表現が示す芸術性と、音楽ソースとしての品位の高さ、音質そのもののグレードがあると思います。 前者に付いては、バッハやモーツァルトなどの音楽は一流の演奏家と呼ばれる方が奏でれば、ラジカセで聴いてもミニコンで聴いてもその音楽性、芸術性が堕ちることはありません。しかし後者に付いては、それなりの音が最初からその音楽ソースにあるのかを含めて、充分な再生装置が無いと確認もできませんし、知らない事ゆえ無頓着な人も多いものです。自分としては好きな音楽であれば、その音楽ソースに含まれる音を可能な限り堪能したいので、音楽ソースそのものは万全であって欲しいと願うばかりです。 ブルースの世界なら安っぽい楽器ゆえの音楽というのも有りなんでしょうけど、一般的に音楽を演奏する人は良い楽器を求めます。工場で量産される数万円程度のバイオリンと、アマティやストラトヴァリウスと呼ばれる1本で憶の単位の値段が付くものは音が違います。そこまでの価格差はないにしろ、同じようにピアノやギターでも良い物は高価になる傾向が有って、良い楽器を使うと演奏性の向上は当然ながら、音楽表現についても扱い方、考え方が変わることを、安物の楽器ではできない事を教えてくれます。 そんな良い楽器の音を、スタジオという良質な環境の中で録音した音を、音楽ソースには求めたいですね。 良い音楽は、車のAMラジオから流れても感動と衝撃を与えてくれる事があります。よってCDを買い求めて、もっと良い音で聴こうとするのですが、そのCDの音作りがラジカセやミニコンに照準を合わせてあるのでは、数千円出してまで購入する価値は無いと言えますね。演奏活動ではその出来にムラが生じてしまい、その完璧を求める性格からコンサートドロップアウトを宣言して、以後はスタジオ録音だけに徹したグレン・グールド氏、ビートルズもまたしかりでしょうか? クラシックギタリストの故ナルシソ・イエペス氏は、2000席の大会場でもノン・マイクで演奏されてました。 生音を本当に大事にされたんですね。音はPAを使って拡大すれば良いってもんじゃない事を教えられたような気がします・・・が、聞き取るのが大変だったのは確かです。 ) ◆番外編その12 邦題:トロップ・プレイズ・ショパン 演奏:ウラジーミル・トロップ(ピアノ) COCO 80480 (DENON)

このモスクワ音楽院の大先生、感動を与える演奏ができるのですが、物凄いあがり症で、舞台でお辞儀をした後に帰る方向を間違えたりするほど!本番でのミスタッチなど当たり前で、全曲通してノーミスで弾くなど考えられない方なのです。録音の時も、あっちでつっかえこっちでつっかえで、当然ミスなく全曲弾くことはなかったとか。 市販のCDとして演奏中にミスタッチがあったのでは商品になりませんので、技師の方が数多く取ったテイクの中から、ジクソーパズルのようにつないで作成され発表したとのお話を賜りました。(^^ゞ さらに、このCDの演奏の出来に付いて、音楽専門誌での評価は上々だったと! あらためてCDからピアノソナタ2番を聞き直してみますと、それなりに感動はあるようです。 しかし、直後にアルゲリッチ氏の同じショパンを聴くと・・・(--;) |