|

◆その1

邦題:ケルン・コンサート 演奏:キース・ジャレット ECM 1064/65 ST (西ドイツECM)

I氏のレコードは輸入盤でした、自分で買ったレコードは国内盤! おそらくこの違いだろうと推測して、後日、銀座のヤマハで探し出し購入しました。 これを聴いてみて、推測が確信から事実へと変化しました。音が違います、ECM原盤!(゜o゜) 出だしの部分はホンダのレジェンドのCMで流れた事もありますので、多くの方はご存知かと思います。STEINWAY ピアノの透明感あふれる音・・・・と思ってたら、実際には小さめのベーゼンドルファーですって!・・・・が、即興演奏のうなり声と絡んで天空から響き渡る、そんな感じでしょうか。 ◆その2 邦題:わが心のスイング・鈴懸の径 演奏:鈴木章治、リズム・エース&オール・スターズ 28R1-13 (アルファ・レコード)

△月□日は平日でしたが、有給休暇を頂いて都内は秋葉原まで電車で2時間かけて出向き、購入して参りました。クラリネットの多重録音が・・・た・ま・ら・ん・です。(^○^) 以来このLPは、我が家のシステムのリファレンスソースにもなってます。システムがグレードアップするに連れ、より静かに、歪みなく・・・ある意味物足りなくも・・・・聞こえ、原寸大の再生がまだできていない事を教えてくれてるかのようです。 ◆その3 邦題:音楽のささげもの 演奏:カール・ミュンヒンガー指揮、シュトゥットガルト室内管弦楽団&独奏者 L20C-2071 (ロンドン)

通奏低音が淡々と進む中、弦や管が徐々に絡み合い、バッハの幾何学模様を美しく、力強く聴かせてくれます。室内楽団による演奏ですが、スケール感はすごく、圧倒的とも言えるパワーが感じられます。 最近はTANNOYのSTIRLINGで聴く事が多いですが、JBLとの再生音の微妙な違いも、その魅力の一つでしょうか、弦の音としては非常に乾いた感じが印象的です。しっとりと・・・ではありませんね。 ◆その4 邦題:レフト・アローン 演奏:マル・ウォルドロン、ジャッキー・マクリーン、他 YP-7111-BE (コロンビア)

1曲目のレフト・アローン(角川映画キャバレーの主題曲)、この曲の主役はジャッキー・マクリーンのサックスですね!♪タララ〜・・・・と衝撃的な響きでサックスの演奏が始まり、シンプルでありながら感性を揺すぶるかのように感動させてくれます。その音をさらに魅力的に、背筋をゾワっとさせる音で聴かせてくれるのはJBLかアルティックのユニットでしょうか?ミニコンポ等では逆立ちしても再生できない音です。 ◆その5 邦題:バッハ/バイオリン・ソナタ全曲 演奏:ヘンリック・シェリング、ヘルムート・ヴァルヒャ SFX-7846〜47 (フィリップス)

◆その6 邦題:スクラッチ 演奏:クルセイダース P-13452 (MCA)

ジョー・サンプルのキーボード、良いですねぇ!ブルースとレゲエを混ぜ合わせたような感じでスイングしてます。このLPを掛けると、リビングルームがライブハウスになったような雰囲気で、バーボンをロックで飲みながら聴きたくなります。 ◆その7 邦題:ゴールドベルグ変奏曲 演奏:グレン・グールド D37779 (オランダCBS)

そんなグールド氏が死の直前に再録音したこの演奏、テンポはゆっくりですが鬼気迫るものを感じます。 JBL4344をマルチアンプ駆動とした時に、あらためてその素晴らしさを実感いたしました。 ◆その8 原題:NEW YEAR'S CONCERT 1989 演奏:カルロス・クライバー指揮、ウイーン・フィルハーモニー管弦楽団 M2X 45564 (オランダCBS)

どうだ!カルロス・クライバーだぞ!!!って感じの演奏です。同じ日の演奏をLDや衛星放送でも観てますが、実に楽しそうに指揮してます。最初から最後まで聴衆を釘付け状態、口を空けてよだれたらたら状態で引き付けます。最後のラデッキー・マーチに至っては、レコードを聞きながら、つい一緒に手拍子しちゃいます。元気の出るクライバー、実感いたしました。 ◆その9 邦題:スーパー・ギター・トリオ・ライブ 演奏:アル・ディ・メオラ、パコ・デ・ルシア、ジョン・マクラフリン AL37152 (USA COLUMBIA)

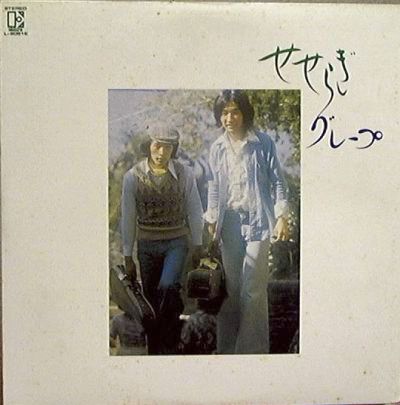

ラテンとフラメンコが混ざり合ったような、まさにパッションとでも言えるのでしょうか? ライブを聴いてる観客の叫び声が納得できますね。こんなライブを生で聴いたら、失神しちゃいそうです。 これも当初日本盤を購入しましたが、後日購入した輸入盤との音の差は歴然でした。 ◆その10 邦題:せせらぎ 演奏:グレープ L-8061 (ワーナー・パイオニア)

|